路傍、林縁、空き地などに普通に生える。

全国に分布し、茎の皮から採った繊維が丈夫だったことから、古代から衣類の原料としてもっともよく使われた。上質の繊維を得るのに江戸時代までは畑で栽培もされていたため、人里に近い山野に多く生える。

高さは1m以上になり枝分かれして茂る。

上野原市秋山 170919

カラムシ |

学名 | Boehmeria nivea |

| 別名 | アオソ、マオ、クサマオ | |

| 茎蒸、苧 | 分類 | イラクサ科カラムシ属 (多年草) |

| 茎(から)を蒸して皮を剥ぎ、衣類の繊維を採ったことによる(牧野)、が通説。繊維利用のための栽培種は大陸渡来であり、韓苧麻(からもし)が語源の説も。 | 原産・分布 | 本州、四国、九州、沖縄。アジア東部 |

| 神奈川県 | 高標高域を除きシイ・カシ帯全域に分布。ごく普通に生える。 | |

| 花の時期 | 7月〜9月 |

路傍、林縁、空き地などに普通に生える。

全国に分布し、茎の皮から採った繊維が丈夫だったことから、古代から衣類の原料としてもっともよく使われた。上質の繊維を得るのに江戸時代までは畑で栽培もされていたため、人里に近い山野に多く生える。

高さは1m以上になり枝分かれして茂る。

上野原市秋山 170919

茎は細毛が表面を覆う。

衣類の繊維は、この茶色の表皮のしたにある中皮を使う。かつてはお盆のころまでに収穫して利用したようだ。

上野原市秋山 170911

葉は互生し、広卵形で三主脈、基部は円形、先は尾状に尖る。縁には揃った鋸歯がある。

上野原市秋山 170911

葉裏は綿毛が密生し白っぽく見える。

上野原市秋山 170911

雌花序。茎の上部の節に対生する。

球状の集合花が穂状にになった花序。

上野原市秋山 170911

球状の雌花の集まり。

1つの花は、筒状の花被から線形の花柱が突き出る。

全体に細毛がある。

上野原市秋山 170911

雄花序。茎の下部の節に対生する。

4つの花被と雄しべからなる。

上野原市秋山 180916

春の芽生え。

上野原市秋山 180430

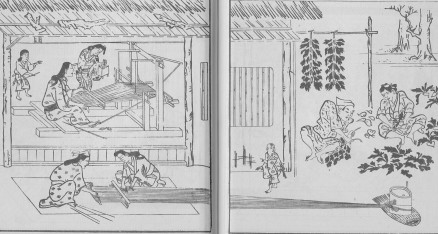

| こぼれ話 「麻布」 麻(アサ)は字義あるいは植物学的には大麻を指すが、同時に麻薬にもなるので世界的に流通は少ない。古くから麻とされている布の原料は、さまざまな植物(多くは草本)から採られた繊維で、植物の種類によって呼び方や性質が異なる。カラムシは苧麻(ちょま)とも呼ばれ、ラミー(ナンバンカラムシ)と呼ばれる麻の仲間である。 日本麻紡績協会のホームページで紹介されている麻には次のようなものがある。 ・リネン(原料:亜麻) 繊維の太さは13〜31ミクロンで、用途は衣料、寝装、資材。 ・ラミー(原料:苧麻) 繊維の太さは42〜66ミクロンで、用途は衣料、寝装、資材。 ・ジュート(原料:黄麻) 繊維の太さは15〜25ミクロンで、用途は麻袋、紐、カーペット基布、ヘッシャンクロス。 ・ケナフ(原料:洋麻) 繊維の長さが短いため用途は紐、パルプ代用、壁材。 ・ヘンプ(原料:大麻) 繊維の太さは10〜50ミクロン、用途はロープ、衣料。 日本で古代から使われていた衣類の繊維はカラムシの他にはシナノキ、フジ、コウゾ、クズなどがある。これら木本の植物の布は丈夫なため、古代布と呼ばれ作業着などで利用されたが、江戸時代の綿布の普及に伴い衣類としては用いられなくなる。現代では一部地域で民芸品として帽子やバッグ、ショール  などが作られている。 などが作られている。一方のカラムシに代表される草本植物の繊維は、麻と呼ばれ細く柔らかいので普段着として江戸時代まで使われていた。特に綿花の栽培が普及する以前、カラムシは衣類繊維の代表であり、全国的にさかんに栽培されていた。多くの農家では簡便な機織り機を持ち、農閑期に自分たちの普段着を自家生産していた。右図は農家での糸紡ぎ、機織りの様子を描いたもの(「大和農耕図絵」より)。右端の男性二人は大根(蕪?)を収穫し保存のために干している。 現代では化学繊維に押され、麻布全体でも流通量が減っており、国内では伝統産業としてわずかに越後上布、近江上布、宮古上布(沖縄)などが高級麻布を産している。 |